仕事も社員も増えて、多くのファイルを保存し共有する必要が出てきた!

USBメモリや外付けHDDに保存してきたけど、ちゃんとした保存場所を考えたい…

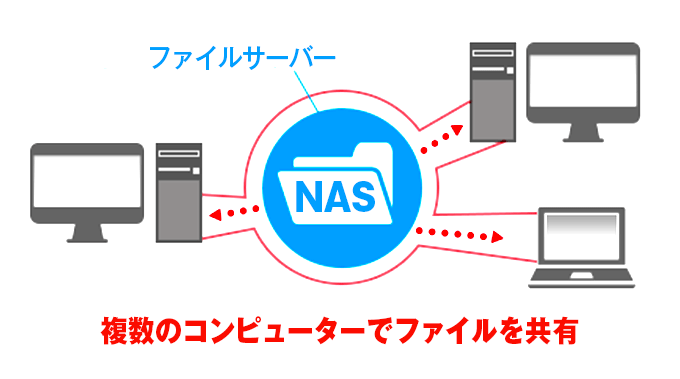

NASという機器の導入をお勧めします。本記事では中小企業向けのファイル共有に対する課題の解決を主にNASの導入の観点でお伝えします。

↓PCトラブルなど社内IT環境にお困りなら↓

おすすめのメーカーとファイルサーバ製品

社員数10人未満のSOHOや零細企業に適したおすすめのNAS

規模が大きくないため、安価な家庭向けNASでも事足りる場合もあるかもしれません。ただし搭載された機能をフル活用したい場合にはやはりビジネス用のNASを購入されることをお勧めします。

Synology/DiskStationシリーズ(シノロジー/ディスクステーションシリーズ)

Synologyは台湾発のNAS世界的シェアNo.1メーカーです。特に使い勝手の良さ・バランスの良さ・機能の豊富さで多くのユーザに評価されています。SynologyはNASキットとして提供しており、筐体とHDDが別売りなので、別途SATAのHDDを用意しユーザ側で装着します。装着は難しくないです。その分構成を自由にカスタマイズ可能です。また管理画面からの初期設定はウィザードに従えば簡単に行えます。アプリを追加することによって様々な機能を簡単に追加することができます。外部からのアクセスにはQuickConnectによってルータの複雑な設定の必要がなく簡単に行えます。

BUFFALO/LinkStation(バッファロー/リンクステーション)

BUFFALOのTeraStation/LinkStationは、国内シェアトップで多くの企業に採用されています。ラインナップが多く安価なモデルLinkStationから高機能なTeraStationまでそろっています。また、導入実績の多さから、国内のサードパーティーによる保守・データ復旧サービスも数多く存在します。完成品として提供されているためすぐに使うことができ初めて導入される会社に向いています。一般的なNASの他、WindowsStorageServerをベースにしたモデルもあります。

IODATA/LANDISK (アイ・オー・データ/ランディスク)

IO-DATAではNASのことを「LAN DISK(ランディスク)」という名前で販売している完成品です。基本的な機能はBUFFALO製品と変わりありませんが、シリーズのタイプによって多少機能が異なります。機能の拡張性という点では他メーカーに比べ一歩劣りますが、ハードウェアの作りが堅固で壊れにくいという特徴があります。

QNAP/TSシリーズ (キューナップ/TSシリーズ)

QNAPも台湾のNASメーカーで、より高度なカスタマイズが可能であることから、ある程度自社内で構築を行い細かな設定をNASに行いたいようなユーザに評判があります。またSSDを組み合わせたりthunderboltなどのインターフェースを組み合わせたNASの高速化にも優れているため、特に高速処理を求めるようなデザイン・クリエイティブ業種にも有利とされています。

社員数30人を超える中小企業に適したおすすめのNAS

社員数が30人を超えてくると、ビジネス用のNASであっても安価なモデルでは性能的に限界に達するため機種選定は慎重に検討ください。

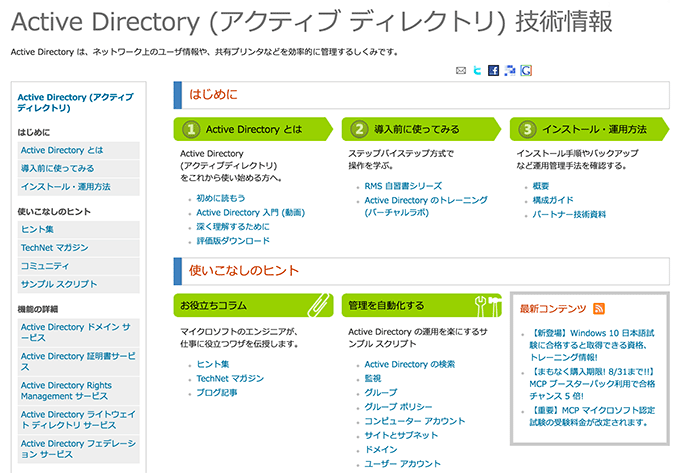

またISMS(ISO27001、情報セキュリティマネジメントシステム)やプライバシーマーク制度を導入、検討されている場合はWindows Storage Server / Windows Server IoT for Storage(WSS)のNASの検討をお勧めします。代表的な社内認証基盤であるActive Directoryとのスムーズな連携が可能になります。

各社ともWindowsの標準機能に加えて簡単設定用のツールや監視ツールを独自に用意しています。すべて完成品として提供されています。

Synology/DiskStation/RackStationシリーズ(シノロジー/ディスクステーションシリーズ/ラックステーションシリーズ)

Synology社のDiskStationにはビジネス用ハイエンドモデルが発売されています。またRackStationというラックマウントタイプのモデルも販売されています。大人数での同時接続を前提としたモデルとなります。

BUFFALO/TeraStation (バッファロー/テラステーションWSSモデル)

Buffalo社はTerastationのブランドでWSSのNASも販売しています。スタンドアローンタイプとラックマウントタイプがあり、大容量HDDが搭載されたモデルがたくさん発売されています。

QNAP/TVSシリーズ、ラックマウントモデル

QNAPの業務用カテゴリでは、ほぼフルスペックサーバといえる高速CPU、メモリを搭載したラックマウントモデルや、据え置き型でもラックマウントモデル相当の高い機能性をもったNASを数多くリリースしています。中小企業だけではなく、世界的な大企業・エンタープライズ企業でも多く活用されている製品です。

↓PCトラブルなど社内IT環境にお困りなら↓

絶対に失敗しないNAS導入のポイント

パソコンを使って業務をする以上、ファイルをどう保存するかは大事か課題となります。

ファイル保存の課題は、まずは以下を把握することから始めましょう。

- 今、自分の会社でどのくらいのファイルがあるか(使用容量を調査)

- 5年後を考えると、この先どのくらい容量が増えていくか?

- 外付けHDDやUSBメモリ、各自のPC内の保存など簡易な保存先が散在していないかを確認し、もしあるなら集約する

- 複数の小さなNASが散在している場合は集約することを検討する

新たにNASを購入するときには、現在持っているファイルを整理する(=不要なファイルを削除する)ことも強くお勧めします。無駄なファイルを溜め込むとバックアップやデータ移行に余計に時間がかかるなどの実害もあります。容量不足に悩んでいたら、実は余計なファイルを削除すれば余裕があった、という例も少なくありません。

日々の業務で忙しい中でファイルを整理することは大変な作業ですが、半年や1年といったペースで定期的なファイル整理も計画してみてはいかがでしょうか。

↓PCトラブルなど社内IT環境にお困りなら↓

ビジネスに最適な法人向けNASの検討ポイント

一口にNASと言っても業務で利用する場合には考慮すべき点が以下のようにたくさんあります。自社の状況や業務内容に合ったNASを選択するようにお気をつけください。

考慮すべきポイントを1点ずつ説明します。

家庭用モデル(SOHO向け)とビジネス用のモデルの違い

メーカーによって呼び方は違いますが家庭向けは「家庭向け」「SOHO向け」、ビジネス向けは「ビジネス向け」「業務用」などと呼び名が付いていることが多いです。

ビジネス向けのほうが価格が高い代わりに、高度なカスタマイズ機能やメーカー保守が手厚いなどのメリットがあります。

個人事業主の方や零細企業であれば「ちょっと高機能な家庭向け」でも十分かもしれません。事業規模や予算を踏まえて機種選定をしましょう。

NASのストレージ容量を決める

導入するNASの容量は重要な判断です。容量の見積もりが甘いとせっかく導入したのにさらに追加の機器導入をすることになったり、運用上の不便を強いたりといったことになります。十分大きな容量を確保してもよいですが、ディスクサイズが大きくなると当然導入費用が高くなります。

一般的には、現在の使用容量(もしくは最大容量)に対して2倍程度を見ておくべきですが、実際の業務内容や事業計画によって必要な容量は変わってきます。

以下の表は、主なNAS最大容量と保存可能なファイル数概算です。

※ファイル数はそれぞれのパターンで最大容量のNASに入るファイル数です。「wordや軽量なExcel」と「動画ファイル」が共存する場合は、保存数は記載よりも減ります。

※容量やファイル数が増えると、管理用領域のサイズも大きくなるため、1TB→2TBにしても保存できる量は単純な2倍にはなりません。

| NAS最大容量 | wordや軽量なExcel(※1) | スマホ写真(※2) | PowerPointや複雑なExcel(※3) | 動画ファイル(※4) |

|---|---|---|---|---|

| 1TB | 80万ファイル | 20万枚 | 10万ファイル | 160時間分 |

| 2TB | 150万ファイル | 40万枚 | 35万ファイル | 280時間分 |

| 4TB | 280万ファイル | 60万枚 | 50万ファイル | 350時間分 |

| 8TB | 500万ファイル | 100万枚 | 80万ファイル | 600時間分 |

| 12TB | 800万ファイル | 180万枚 | 150万ファイル | 850時間分 |

| 16TB | 1200万ファイル | 250万枚 | 200万ファイル | 1200時間分 |

| 24TB | 2000万ファイル | 400万枚 | 350万ファイル | 1600時間分 |

※1:wordや軽量なExcel=1ファイル当たり1MB未満を想定

※2:スマホ写真=1ファイル当たり5MB未満を想定

※3:PowerPointや複雑なExcel=1ファイル当たり10MB未満を想定

※4:動画ファイル:フルHD、1分当たり5MBを想定

参考記事:

内蔵HDD台数とRAID

HDD1台だけで保存したら、故障したらデータ消えちゃうよな…

複数のHDDがある機器なら1台くらい故障しても大丈夫?

NASで複数台のHDDを搭載できるモデルのほとんどは「RAID」に対応しています。

RAIDとは複数のHDDにデータを分散して書き込むことによって、NAS全体での故障リスクを減らし、より安定した運用を実現するシステムです。NASによって対応しているRAID形式が異なりますので必ず仕様を確認ください。ただし、利用可能なRAIDの方式によって、実際に使用できるディスク容量の減少や、故障が許容できる台数も決まっていますので、十分注意しましょう。

■RAIDの種類■

RAIDには以下の方式があります。

| 方式名 | 特徴 | 保存容量 | 処理速度 | 冗長性 | 最小台数 | 故障許容台数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| RAIDなし | それぞれ1台のHDDとして扱う(冗長化なし) | 1倍 | 低下なし | なし | 1台 | 0台 |

| RADI0 | 複数のHDDをまとめ1台のHDDにみなす(冗長化なし) | 1倍 | 低下なし | なし | 2台 | 0台 |

| RAID1 | 2台のHDDを1台とみなし、全く同じ情報をコピーする | 0.5倍 | △ | 〇 | 2台 | 1台 |

| RAID5 | 3台以上のHDDで分散して保存し、どれか1台が故障しても通常通り利用できる。 | 0.75倍 | △ | 〇 | 3台 | 1台 |

| RAID6 | 4台以上のHDDで分散して保存し、どれか2台が故障しても通常通り利用できる | 0.5倍 | △ | ◎ | 4台 | 2台 |

6台以上のHDDを搭載できるNASにすると、さらにRAID5+0やRAID6+1といった構成もありますが、ひとまず上記を覚えておくと良いです。

RAIDなし・RAID0では1台故障するとそのディスクに保存されていたデータは喪失しますが、RAID1以上だと1台だけHDDが故障してもデータは損失せず、新しいディスクに交換することができます。

さらに以下のような機能があると、いざという時に便利です。

ホットスワップ…故障許容台数以下の障害であれば、電源を落とすことなくディスク交換が可能。

ホットスタンバイ…必要HDD台数にさらに1~2台HDDを加えて、ディスク障害を検知したら自動的にスタンバイしているHDDに切り替える。故障ディスクを交換したら新ディスクにデータを再構成し、またスタンバイ状態になる。

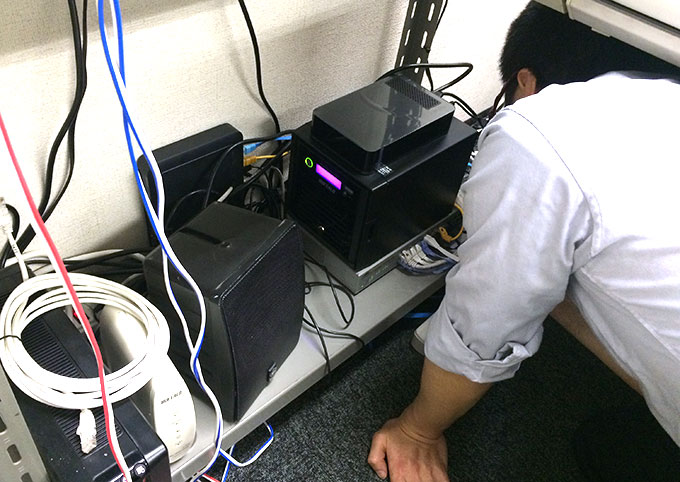

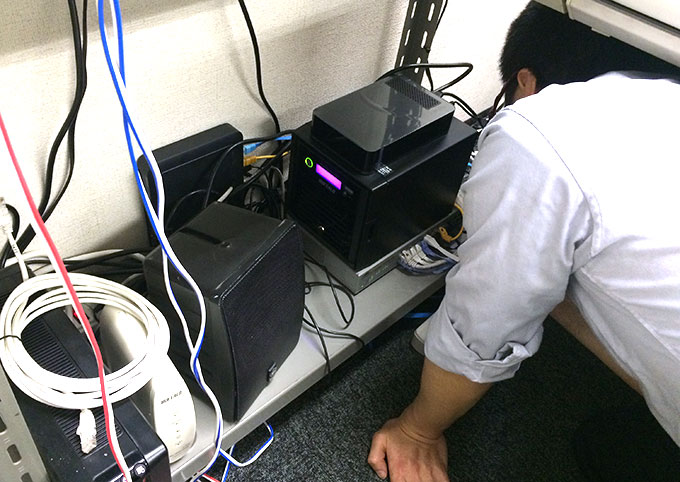

なお※ RAIDで障害が起きた場合は、自己診断せず必ず専門家にご相談ください。最悪の場合、データ復旧不可能となります。以下、弊社によるサポート事例になります。

NASのバックアップの検討

NASのRAID機能を使えば1~2台のディスク障害に耐えられますが、多くの場合、ディスクは同時期同品質で製造されますので、1台故障するときには同時に他のディスクも故障することは確率として十分あり得ます。また、RAIDでディスクを交換すると、ディスク内のデータを全走査する「再構築」が数時間~数日にかけて行われ、ディスク負荷が急激に高まるので、その時に別のディスクが障害を起こして復旧不能になる、という可能性もあります。

そのため、NAS自体のバックアップも検討する必要があります。

多くのNASではUSB接続が可能ですので、バックアップ用途では安価なUSB HDDを使うという手や、NASが連携し提供しているクラウドストレージサービスへバックアップするという方法もあります。

参考記事:

社外からNASの共有データにアクセスするか?

コロナ禍においてテレワークやリモートワークが広まった影響で社内に置いてあるNASの共有データにアクセスしたいニーズが増えています。最近のNASは標準機能が用意されているものも多いです。社外でも社内からと全く同じように利用したい場合にはVPNなどの技術を使うかそれともクラウドストレージサービスを使う方法がお勧めしますが「共有ファイルが見れればそれで充分」と割り切った方法で利用できるなら選択肢としてあり、だと思います。以下の記事も参考ください。

また意外に忘れがちなのがファイルへのアクセス速度です。NASそのものの性能ももちろんですが社内LANが遅いと社外からのファイルアクセスも遅くなってしまいます。以下の記事もご参考ください。

接続端末はWindows?Mac?

WindowsとmacOSの「ファイル共有」は、それぞれ別々の規格をたどって結果的にWindowsの規格で統一されつつある、という歴史があります。最近ではほぼ問題なく使えるようになりましたがWindowsとMacOSが混在する環境ではちょっと注意が必要になります。以下の記事もご参考ください。

UPS(無停電電源装置)との連携機能

突然の停電でNASの大切なデータが壊れてしまうことを防ぎたい方は多いでしょう。そういった突然の停電に備えることが出来るのがUPS(無停電電源装置)です。UPSの役割は瞬間的な停電を防ぐだけではありません。停電が長引いたときにはNAS本体を安全にシャットダウンすることが可能になりますので購入設置を検討してください。

NASの機種によって対応しているUPSの機種が異なりますので購入前にご確認ください。詳しくは以下の記事をご参考ください。

↓PCトラブルなど社内IT環境にお困りなら↓

ファイル保存を解決するいくつかの方法

ファイル保存に対する課題が明確になったうえで、どのように課題を解決するかを考えます。

少し前まではファイルを保存するならNASか、フルスペックのサーバを使うかしか選択肢がなく、サーバも価格が非常に高いため、事業規模に合わず安価なUSB HDDでやり過ごしたというケースもあるのではないでしょうか。

USB HDDも含め、今はどの解決策も比較的現実的な価格となり目的と予算に合わせて「しっかり選択」出来る時代になりました。そのため、事前に課題や目的を明確にすることが大事となります。

USB HDDを追加する(恒久的な解決としては非推奨)

ファイルの保存先に悩んでいる時に最も手軽で安価な方法は、USB接続型のHDDを購入することです。家電量販店に行けば確実に在庫があり、難しい設定もなくすぐに使うことができます。

しかし、これはファイル保存先の問題の恒久的な解決としては非推奨です。

USB HDDは確かに接続すればすぐ使えますが、会社で使う場合、複数人で共有することはできません(正確には出来なくはないですが、色々な問題があります)。また、会社としてデータの管理やセキュリティ対策という点でも最も弱いです。

ただし、安い価格で容量が大きいという利点を使い、NASや特定機器のバックアップ用途としてUSB HDDを使うことは有効です。また、過去の業務データ等、頻繁にアクセスすることのないデータをUSB HDDに退避し、参照したい時だけオンラインにするという使い方も一つの手です。

関連記事:

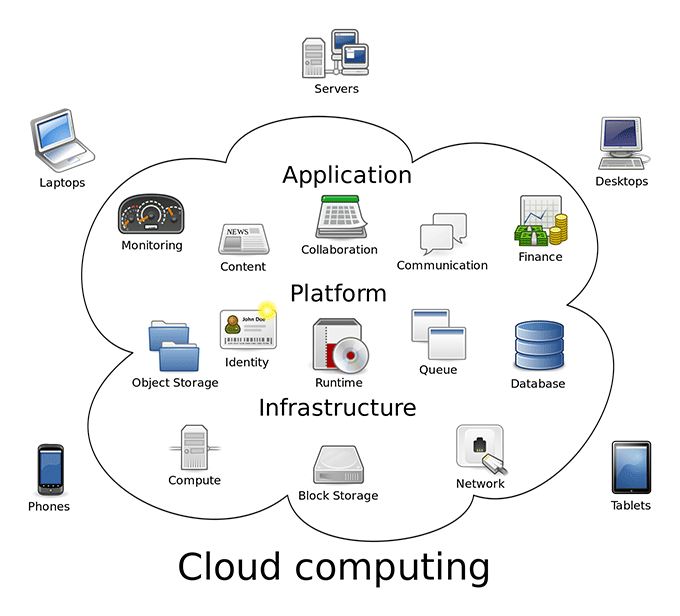

クラウドストレージサービスの活用(コスト高と管理の難しさ)

クラウドストレージは、インターネットにつながればどこでもアクセスができるという利点があります。以前に比べればコストもかなり下がってきており、全社導入は難しくても特定の役職や業務の人に向けての活用等であれば現実的な選択肢の一つです。

以前に比べれば現実的な金額になったとはいえ、容量当たりのコストは今も非常に高いですので使用頻度の低いファイルの恒久保存には不向きです。また、インターネット回線を使うので、動画ファイルなどサイズの大きなファイルや大量のファイルの一括の操作には時間がかかります。

クラウドサービスの場合、容量の分だけコストがかかりますが、最低限必要な分だけ課金すればよく、契約を行えばすぐに容量を増やすことが可能です。

関連記事:

AD認証を使うならWindows(ストレージ)サーバー

WindowsServerのファイル共有機能を使うことでNASのように使うことが可能です。WindowsPCを使い、認証も現在ActiveDirectoryを使っているなら、アクセス権の管理が便利なWindowsサーバを採用するという手があります。

フルスペックのサーバであれば、ファイルサーバ以外の活用も可能なものの、ハードウェア価格やライセンスが高額になります。ファイルサーバ機能に特化したWindowsStorageServerだと、ハードやOSの価格も抑えめでStorageServerのWindows CALは無制限ですが、AD認証を使うなら別途ADの役割をもったフルスペックのサーバが必須です。

AD連携可能なサードパーティーNAS(OSにWindowsを使用しないもの)も一応ありますが、管理に一定の知識・技術が必要な事や、そもそも安定性が微妙な場合もあるので、AD認証できっちりとアクセス権を管理する用途のNASを求めるなら、WindowsStorageServerを選んだほうが無難です。

Active Directoryに関しては以下の記事をご参考ください。

またアクセス権の設定に関しては以下のページも合わせてご確認ください。

大容量・低コストでデータを保存するなら、やはりNAS

クラウドサービスを利用するほどでもない、もしくはかなり大量の過去データを保存している、しかしWindowsサーバを導入するほどの要件はない…となると、やはりNASの活用は今もファイル保存ソリューションとして有力な選択肢です。

上記ではWindowsStorageServerを取り上げましたが、それ以外のNASだと主にLinuxベース・もしくはカスタマイズされたOSを搭載されており、これらはWindowsサーバに比べて、柔軟な独自機能にも富んでいます。また、クラウドストレージサービスの連携にも対応している機種があります(逆にWindowsStorageServerはサードパーティークラウド連携の機能は無し)。

NASにも非常に多くの種類があり、性能的にUSB HDDと変わらないものから、データセンタークラスの本格なストレージ専用機器まで幅広く存在します。NASを選ぶにも「どのNASにするか」でさらに選択肢が広がっていくのです。

↓PCトラブルなど社内IT環境にお困りなら↓

どうしても上手くいかない時は

インターネットで検索して色々な方法を試してみたけどうまくいかない…

とげおネットまで

お気軽にご相談ください!!

電話・メールフォームから

お問い合わせください!

▼ ▼ ▼

とげおネットでは

出張サポートにて

お力になれます!

インターネットで検索して色々な方法を試してみたけど上手くいかない場合はとげおネットまでお気軽にご相談ください。出張サポートにてお力になることが可能です。

データ保存の課題解決とNAS導入まとめ

NASを選ぶ際は、データ容量の確認以外にも確認すべき点は実はたくさんあります。この記事が参考になれば幸いです。

ご不明点や不安な事がある場合は、弊社までお気軽にご相談ください。弊社にて御社に最適なNASをお選びすることが可能です。

弊社のファイルサーバ、NASに関わるサポート事例

![【NASキット】Synology RackStation RS1221RP+ [8ベイ / クアッドコアCPU搭載 / 4GBメモリ搭載 / 冗長電源] 2UラックマウントNAS 正規代理店取扱品](https://m.media-amazon.com/images/I/21JKIXGZ0ZL._SL160_.jpg)